A guerra dos símbolos

Um ensaio sobre as disputas acerca do imaginário, das identidades e do patrimônio cultural brasileiro

Dos relatos por escrito dos primeiros viajantes até os recentes achados arqueológicos sobre nosso passado pré-cabralino, a construção das múltiplas facetas do imaginário, identidades e patrimônio cultural brasileiros é fragmentada por diversidades soterradas, mitos esquecidos e uma absurda lógica de apagamento.

Dia oito de janeiro do ano dois mil e vinte e três. Uma multidão invade o palácio do planalto central de Brasília e depreda, além de vidraças, móveis e documentos, cerca de dezessete obras de arte e objetos históricos. Sob o prisma do patrimônio e da preservação, o evento parece rivalizar com outro ocorrido menos de dois anos antes, no qual um grupo espalhou pneus em torno de uma estátua do bandeirante Borba Gato e a incendiou em plena praça pública na Zona Sul de São Paulo. Por mais que essas transgressões, numa tábula rasa, soem como opostos simétricos, sua semelhança é logo desfeita quando olhamos para as forças históricas e o real significado por trás de ambos os atos. A guerra pela legitimação dos símbolos do Brasil é longa, injusta e complexa, coincidindo, assim como no caso de qualquer outro país periférico, com a constante luta pela sobrevivência de sua diversidade de um lado e, de outro, com seu esforço em replicar as estruturas de dominação. Aqui, a balança da justiça sobrecarrega nitidamente os povos originários dessa terra e os desterrados de ambas as costas do continente africano, herdeiros de uma liberdade insistentemente violada desde o aporte das primeiras caravelas na América; e apesar de existir, entre o total entreguismo e a estetização da miséria, um mangue vasto e traiçoeiro, sabemos bem do papel essencial da pobreza na fecundidade da “riqueza das nações”: nas economias que pagam a conta global, proliferam, sem nenhum pudor, ecossistemas da desigualdade, onde “o ciclo da fome devora os homens e os caranguejos atolados na lama”¹. Em países como o nosso, a civilização, o progresso e o desenvolvimento são meras abstrações, eufemismos que tentam escamotear, sem sucesso algum, a colonização, a exploração e o canibalismo social praticado pelas classes mais abastadas.

Talvez seja essa a razão pela qual, ao ser defrontado com manifestações genuínas de nossa cultura, grande parte dos brasileiros sinta estranheza, vergonha e até piedade — semelhante à cara que muitos fazem, por exemplo, ao ouvir uma canção composta em língua curda —, ao mesmo tempo em que fica orgulhosa de ter sangue europeu correndo nas veias e diz amém para qualquer besteira repetida em inglês, alemão ou francês. Assim como, por mais diligência que tenhamos, nossas falas são capazes de revelar a qualquer momento pensamentos enraizados em preconceitos raciais, misóginos e em muitas outras formas mais sutis de manutenção de privilégios, fomos adestrados a tratar os valores promovidos pelos países politicamente influentes como superiores e a fingir que o processo de doutrinação, submissão e escravidão de um povo termina com as negociações de sua independência territorial; porém, como nos ensina o esforço em extrapolar o eurocentrismo, empreendido pela historiografia, sociologia e filosofia da linguagem modernas², ele apenas se torna mais sutil e perverso em seu estágio avançado, a fim de se dissolver nas estruturas psíquicas de paradigmas narrativos, tecnocráticos e mesmo científicos. Afinal, de onde vem o nosso complexo de inferioridade e por que ele é a linha mestra para entendermos o que está em jogo na guerra política e cultural dos símbolos nacionais?

I. Reminiscências de uma lacuna histórica

Os primeiros signos produzidos no território que hoje conhecemos por Brasil foram criados pelas diversas etnias indígenas que povoaram a América, como resultado das sucessivas diásporas migratórias do Homo sapiens pela face da Terra. Muito do que chegou até aqui foi graças aos vestígios de artefatos arqueológicos, além do que ainda sobrevive junto dos povos nativos na forma de costumes, padrões de pintura e mitos originários. Através de pesquisas feitas com raios laser disparados por drones, em uma tecnologia denominada LiDar — do inglês light detection and ranging, arqueólogos têm descoberto aterramentos ocupados pelo povo Casarebe de pelo menos mil anos, em plena Floresta Amazônica³. Se esses povoamentos em dimensões de cidades não deixaram resquícios materiais para nossos dias, é porque seus construtores dispunham apenas de terra, barro e madeira. Agora sabemos que a aparência de mata virgem da região é uma impressão falsa — temos provas de ação e cultivo humanos no local inclusive quando analisamos o padrão no espaçamento de plantações de castanheiras —, e que alguns dos relatos de Francisco de Orellana pelo rio Amazonas não eram assim tão descabidos⁴.

A conta retrospectiva só aumenta, e chega a ultrapassar dezenas de milhares de anos, quando olhamos para a memória deixada por fósseis, ossos humanos, sambaquis, urnas funerárias, pinturas rupestres e arte cerâmica. Os vasos, estátuas, cachimbos e tigelas da cultura tapajônica — encontrados no que hoje é a região de Santarém, no estado do Pará — fazem parte do que há de mais sofisticado em termos de representação cosmogônica e estética nesse período, em uma ocupação da área que data de sete milênios⁵. Através de uma simbologia zoomorfa — na qual a visão de sacerdotes prolongam-se na figura de pássaros e outras espécies de animais, em cenas dignas daquelas narradas nas Metamorfoses de Ovídio, — a cerâmica de Taperinha não deixa nada a desejar às mais elaboradas formas criadas pelo nosso Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Preliminarmente a olharmos para os extremos norte e oeste do mapa, passando pelo sertão nordestino e o litoral sul, vale pontuarmos aqui uma primeira e determinante constatação: as tendências barrocas das manifestações da alma remontam há pelo menos cinco mil anos da Era pré-cristã. Sim, antes da investida ibérica sequestrar o imaginário aborígene, os nossos santos foram pajés e os anjos que guardavam os trópicos se expressavam nas cores, no voo e no canto das aves.

A Ilha do Campeche em Santa Catarina, o sítio arqueológico Pedra Preta, localizado no extremo norte do Mato Grosso, assim como a hermética Pedra do Ingá do interior da Paraíba, são patrimônios repletos de inscrições logográficas, que mesclam saberes astronômicos, sistemas de contagem, fases de desenvolvimento biológicos e marcações de passagem das estações. Quando transferimos essas formas de expressão para dimensões arquitetônicas, saltam aos nossos olhos os geoglifos do Acre, espalhados por várzeas e latifúndios, e o depredado Parque Arqueológico do Solstício, conhecido vulgarmente por “Stonehenge do Amapá”; esse último, legítimo primo pobre do prestigiado monumento do sul da Inglaterra, apesar de ter a mais fina das inteligências assinalada em sua pedra principal — cujo sol a pino marca o solstício de verão do hemisfério sul —, leva carimbado no apelido um exemplo típico de nosso inegável complexo de inferioridade. Por fim, muitos já devem ter observado, ao menos de relance, uma das inúmeras figuras rupestres riscadas em traços simples de hematita avermelhada do Parque Nacional da Serra da Capivara. A primeira impressão de quem se depara com esses murais é a de que estamos diante de uma enorme e multifacetada rapsódia, fruto da chama inextinguível que nos força desde os tempos primordiais a tentar compreender o caos da natureza. Por mais polêmicas que sejam as hipóteses de povoamento da América de Niède Guidon, verdadeira ovelha negra do meio arqueológico brasileiro, é impossível não reconhecermos a revolução proporcionada por sua ventura; seus esforços sobre-humanos para institucionalizar o local e sua sagacidade em propor, a partir do umbigo do Piauí, uma revisão histórica da evolução geológica da Terra, são decisivos para a o movimento de valorização da nossa cultura. Sentimento barroco, logogramas cosmogônicos, improvisação rapsódica: imbróglios aparentemente indecifráveis, mas que na verdade, como veremos adiante, servem como guias para o que há de mais refinado, natural e autêntico no processo de formação dos símbolos nacionais.

II. Uma cruz consumida pela brasa

A maneira mais efetiva de dominar uma população é eliminando a sua cultura. Isso fica claro quando olhamos para os primeiros séculos que marcam a invasão e a conquista do continente Americano, principalmente na maneira como os estados, tanto os protestantes como os absolutistas, se utilizaram da igreja como ferramenta para usurpar o imaginário das culturas nativas. No caso brasileiro e de muitos outros países latinos, a cruz se impôs como um signo unificador e totalitário logo no passo inaugural da inventiva colonial; a primeira missa realizada no Brasil, celebrada por Henrique de Coimbra e registrada na carta de Pero Vaz de Caminha, é exemplo simbólico dessa empreitada, a qual terminou inclusive por batizar extraoficialmente essa porção do hemisfério com o nome de “Ilha da Vera Cruz”. Pois o irônico é olhar como, apesar desses esforços iniciais de sacralização, o apelido atribuído mundo afora para o território, “Terra dos Papagaios”, parecia expressar a inadequação dos colonizados para tanto e condizer bem mais com o espanto que os nossos “pássaros falantes” causaram nos europeus, além de refletir os seres e mitos fantásticos que assombravam o inconsciente dos navegantes e distorciam profundamente os relatos de viagem da época. Pedra angular do exotismo que serviria para nos rebaixar como culturalmente inferiores e incapazes de receber os dons da civilização, esse nome — junto de Pindorama, ou “região das palmeiras” na etimologia tupi — seria mais tarde retomado pelos modernistas como um importante referencial para a legitimação das suas explorações estéticas. Quanto à cruz, apesar de ter seu significado inestimável defendido de forma dúbia pelas ordens de catequizadores⁶, ela ainda seria absorvida quatro séculos mais tarde pelo lema do movimento integralista de Plínio Salgado, antes de renascer sob a égide dos ataques à democracia iniciados na virada do segundo decênio de nosso século.

O nome “Brasil”, que aparece nos documentos somente alguns anos mais tarde, possui uma etimologia tão polêmica quanto todos os outros símbolos que nos cercam. Enquanto a história conhecida remete ao pau-brasil, árvore de tronco avermelhado que abundava em nossa Mata Atlântica, existe a conotação menos difundida da “Ilha do Brasil”, fruto de mitologias nórdicas e presente com certa constância em mapas da Era das Grandes Navegações; ponto de partida de lendas que seriam ressuscitadas na época do segundo reinado, esse último significado deve sua fama aos fenícios, desbravadores dos mares da antiguidade que ocultavam uma fonte longínqua de cinábrio — um mineral de mercúrio cor-de-brasa — do resto do mundo. Contra todas essas tendências, o tom rubro não seria adotado pelo maior dos símbolos brasileiros; mas, antes de chegarmos até a disputada bandeira nacional, ainda é importante lembrar como tivemos que engolir uma enxurrada de representações sensacionalistas, que iam de indígenas desfiando costelas humanas em uma absurda deturpação dos rituais de antropofagia, bichos-preguiça que pareciam ter sido gerados pelo cruzamento de hominídeos com capivaras da megafauna, até ilustrações reutilizadas de livros de viagens feitas pela porção oriental do globo⁷. As primeiras imagens mais fidedignas do território brasileiro teriam ainda que aguardar a pirataria holandesa no litoral nordestino no início do século dezessete. Albert Eckhout e Franz Post, aquele retratista e esse último pintor de paisagens, foram trazidos pela corte de Nassau, inaugurando uma tradição de artistas importados que alcançaria o ápice com a a chegada de Dom João VI na então capital do Rio de Janeiro.

III. Tem sangue escondido nessa bandeira

A importação de artistas e intelectuais estrangeiros para o Brasil refletia uma vontade de pseudo-civilizar um território que ainda estava muito longe de se conformar aos tipos de organização imperialistas ou mesmo eurocêntricos. Reflexo disso foi o casamento arranjado do então herdeiro dos Bragança com uma donzela da dinastia Habsburgo-Lorena, linhagem que representava o símbolo máximo da alta cultura vienense; a união de Dom Pedro I com Maria Leopoldina da Áustria formaria a combinação dominante das cores de nossa bandeira, que seria concluída apenas setenta e dois anos depois com a inserção da esfera armilar, dos vinte e seis estados e do lema militar-positivista “ordem e progresso” em seu centro. Ordem submetida à uma estrutura de dependência cultural-econômica de repúblicas do além-mar, que em seus séculos de formação precisou apenas apontar seus canhões para tentativas de invasões não portuguesas e derramar um punhado de sangue latino para proteger seus limites dos vizinhos ocidentais; progresso à custa de inúmeras Cabanagens, Balaiadas e massacres à moda dos Palmares e Canudos, mostrando que se há algo que precisou ser subjugado ou mesmo dizimado nessa conquista, foi justamente a autonomia e a memória dos verdadeiros construtores de nossa cultura, jogados contra a vontade e direitos próprios em um caldeirão étnico tropical. Desde os primórdios de sua elaboração, a bandeira nacional deixa bem claro quais aspectos da história ela nasceu para honrar.

IV. Precursores dos legítimos símbolos nacionais

Após as inúmeras tentativas do último de nossos imperadores em inserir o Brasil no trilho dos novos paradigmas científicos do século dezenove, tentativas essas que culminaram na descoberta arqueológica do Homem de Lagoa Santa, em fraudes associadas à presença fenícia em solo nacional na antiguidade, em expedições botânico-naturalistas frustradas e na incorporação do mito do bom selvagem pelo romantismo estético-literário⁸, o ventre da oligarquia cafeeira paulista finalmente se preparava para parir seus filhos modernos. Mais interessados em superar a Belle Époque do Rio de Janeiro e de outras capitais estaduais para posicionar São Paulo como a metrópole do futuro, pautando-se em mitos de supremacia racial que até hoje se perpetuam na crença de que o polo sul-sudeste leva as outras regiões do mapa nas costas⁹, os articuladores da política do café com leite esperavam de tudo, menos que seus protegidos ressuscitassem a figura mitológica de Macunaíma e a vergonhosa memória da Antropofagia. Nesse ponto historiográfico, a sensibilidade de Gonçalves Dias já havia resgatado indiretamente a Pindorama dos tupis na sua icônica Canção do Exílio; porém os manifestos poético-literários dos idealizadores da Semana de 22 revelaram, de dentro, muitas das sombras de uma elite que, após ter sido praticamente obrigada a abolir a escravatura, lutava agora para mostrar ao resto do mundo como havíamos atingido plenamente o estatuto de país civilizado. Em um espectro que cobriu, por um lado, tendências fascistas — me refiro aqui à participação de Plínio Salgado e ao namoro com o futurismo italiano presente nas origens do movimento —, e por outro, frustrações políticas — o comunismo de Oswald e Pagu, além da desilusão de Mario de Andrade expressa duas décadas depois —, o modernismo serviu como uma espécie de raio-x de uma sociedade indecisa, fragmentada, e que ainda não entendia muito bem as consequências do nacionalismo.

Desta época também datam as primeiras tentativas de organizar por aqui, de modo mais sistemático, o que a ideologia de preservação da memória nacional — criada inicialmente para colocar um basta na onda de iconoclastia desencadeada pela Revolução Francesa — entende pelo conceito de bens culturais e patrimônios históricos; as facetas de musicólogo profissional e etnógrafo amador de Mário de Andrade foram decisivas para rompermos de vez com as musas de inspiração greco-romanas, mergulharmos nas nossas fontes de mitologia e folclore nativos e, com a ajuda da mente genial do maestro Villa-Lobos, aprendermos a transpor para os formatos clássicos as emboladas, ponteios, martelos, cocos, desafios, catiras e principalmente os choros que marcam a gênese expressiva da nossa gente. Assim como o romantismo havia convocado os indígenas para atuarem como os verdadeiros heróis de suas histórias, libertando o sentimento barroco dos domínios da igreja em um movimento que encontraria seu ápice na literatura indianista e na ópera de Carlos Gomes, os artistas modernos se pautaram na nossa diversidade étnica e natural — ainda que demasiado exótica e bucólica ante a urgência da crescente marginalidade urbana —, para compor suas improvisações rapsódicas. Se a excelência alcançada nas síncopas de Chiquinha Gonzaga, na sensibilidade realista de Almeida Júnior e na gaia filosofia de Machado de Assis deram o aval para a liberdade de exploração estética e simbólica iniciada no século vinte, seria pela seta de um bodoque de Oxóssi, traçada pelo designer pernambucano Aloísio Magalhães, que vislumbraríamos uma sequência para os exigentes padrões de qualidade e originalidade alcançados pelos precursores dos legítimos símbolos nacionais.

V. O passado e o futuro no bodoque de Oxóssi

Como a própria subdivisão posterior de nossa literatura moderna em neorrealismo e regionalismo nos mostra, acuidade e diversidade por si só não são capazes de ancorar os valores de um povo ao longo do tempo. Nesse processo dinâmico, que demanda constantes mutações e ressignificações, um terceiro elemento de referência, conexão e sustentação se faz necessário: a continuidade. Em suas conferências ministradas ao longo do Brasil entre as décadas de setenta e oitenta, quando esteve à frente do IPHAM e do Ministério da Cultura, era comum Aloísio Magalhães usar o brilhante exemplo do bodoque para ilustrar como, a fim de criar as condições que guiariam o país no caminho da real prosperidade, nosso passado e futuro deveriam estar intimamente ligados:

“Pode-se mesmo dizer que a previsão ou a antevisão da trajetória de uma cultura é diretamente proporcional à amplitude e profundidade de recuo no tempo, do conhecimento e da consciência do passado histórico. Da mesma maneira como, analogamente, uma pedra vai mais longe na medida em que a borracha do bodoque é suficientemente forte e flexível para suportar uma grande tensão, diametralmente oposta ao objetivo de sua direção. Pode-se mesmo afirmar que, no processo de evolução de uma cultura, nada existe propriamente de “novo”. O “novo” é apenas uma forma transformada do passado, enriquecida na continuidade do processo, ou novamente revelada, de um repertório latente.” ¹⁰

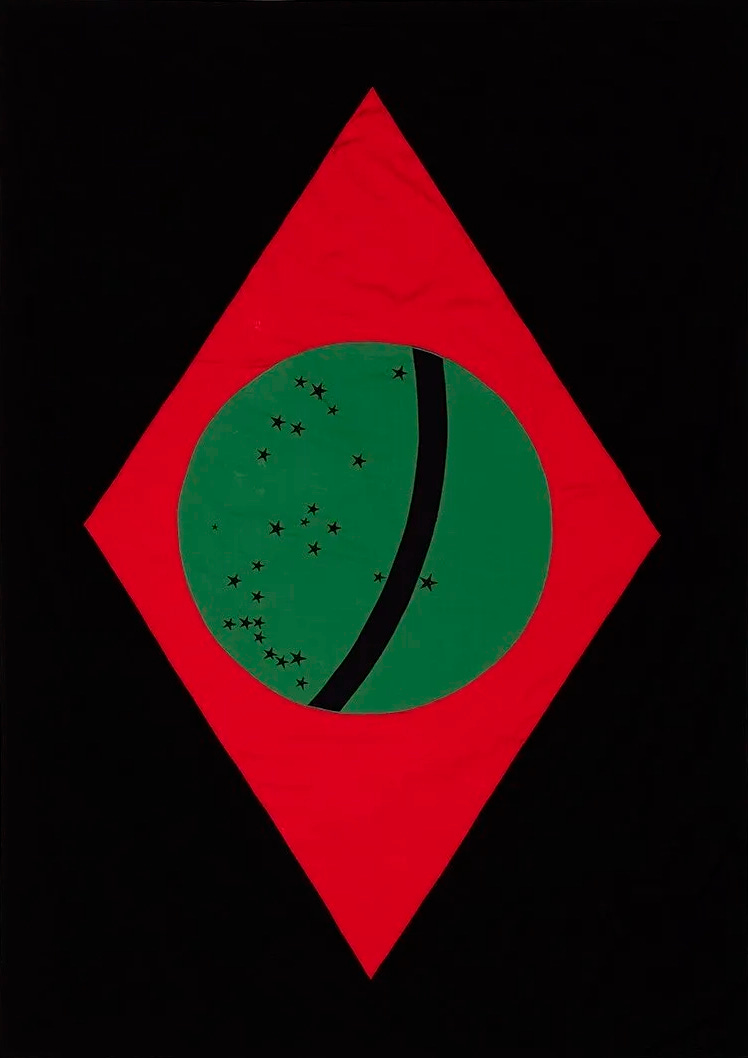

Aloísio foi um de nossos artistas e pensadores que melhor soube aliar thesis e praxis, portanto nada poderia ser mais profético do que a realização desse exemplo na marca que ele próprio desenharia mais tarde para a oficina do amigo Francisco Brennand; reunindo a neutralidade geométrica do universalismo modernista ao traço vernacular de nossos símbolos elementares, o patrono dos designers brasileiros encaixaria o arco e flecha de Oxóssi, entidade que representa — entre outros signos — a fecundidade e o poder da terra, nas linhas de um típico pórtico de fornos cerâmicos. Em um modelo perfeito de logograma cosmogônico, digno das mais ricas inscrições de nossa Pedra do Ingá, o bodoque do orixá aponta para o futuro de um povo de vocação criadora, sem deixar de nos lembrar das nossas raízes e veias abertas do passado.

VI. A verdade tropical do jardim das aflições

Os diálogos suscitados por Aloísio Magalhães em plena Era da Ditadura Militar muitas vezes deviam soar como o depoimento do professor da UnB, José Geraldo de Sousa Junior, quando esse respondeu didaticamente que era impossível tratar no mesmo patamar de visão, ou teoria — concernente “àqueles que vêem” na etimologia da palavra —, os “dados” e acusações da deputada Caroline de Toni, do partido PL-SC, levantados na CPI do MST em junho de 2023.¹¹ Mas também, de maneira oposta, sua linha de raciocínio podia muitas vezes ser desarticulada por tipos de pensamento totalitários, que na falta de argumentos, não hesitam em apelar a gritos e palavrões. Assim, após chegar ao seu auge no ano de 1964, nossa velha sombra reacionária — em uma linha do tempo que remonta às missões quinhentistas, à soberania imposta pela Guerra do Paraguai, ao golpe da república, ao integralismo do período entreguerras (para apenas citar algumas de nossas vilezas históricas) — voltou a criar força, nas décadas recentes, na intelligentsia perversa de figuras como Bruno Tolentino e do morto e enterrado Olavo de Carvalho. Em uma obra do último, levada ao mundo a pedidos do primeiro — O Jardim das Aflições —, o guru do neofascismo brasileiro forjou, despudoradamente, o traçado de uma linha historiográfica na qual — após uma leitura do marxismo que não ultrapassa a profundidade de prefácios e notas de rodapé — as ideias supremacistas da igreja cristã, da cultura greco-romana e do ensino das artes liberais na Idade Média foram tratadas no limite da desonestidade intelectual. Para quem desconhece as linhas mestras de nosso passado ou, em um misto de mau-caratismo e de ignorância, releva os perigos guardados pelos conceitos de superioridade, unidade ou mesmo verdade última, é fácil ceder a respostas fáceis, fechar os olhos diante de qualquer dúvida e passar um rolo compressor sobre o longo e frágil processo de construção dos valores típicos de nossos povos.

Respiremos.

Na mesma década do livro mencionado de Olavo de Carvalho, Caetano Veloso lançaria seu famoso ensaio autobiográfico, Verdade Tropical, reunindo linhas de pensamento redentoras para os devotos da sensibilidade: ao isolar o aparente contraste do movimento Tropicalista com a figura de Chico Buarque, o autor revelou, em um exemplo que remonta a tradição inaugurada pela música de Dorival Caymmi, a eterna tensão dialética que há entre os vetores de conservação e progresso em nosso país. Tensão dialética pois, por detrás da faceta de ruptura que caracterizava a Tropicália, residia um esforço de polimento e preservação radicais da “arte de combinar palavra & som”¹², cujo ápice se encontrava na fusão de Tom e Vinícius e na poesia concreta do grupo Noigandres. O tradicionalismo presente nas composições de Chico surgia na verdade como a prova cabal de que “o antigo que foi novo é tão novo quanto o mais novo novo”¹³: um fio de novelo vanguardista que, no confronto com as linhas de quebra e sincretismo próprias do Tropicalismo, descobria o potencial ecumênico e multicultural de nossa música popular, cuja continuidade encontraria seu futuro em caminhos tão diversos quanto o do movimento recifense do Mangue Beat — uma belíssima tradução estética do pensamento e poesia do já mencionado Josué de Castro, criador da imagem do homem-caranguejo —, como nas novas gerações da música urbana de São Paulo, em uma linha que vai dos Racionais MCs a Emicida. Aqui, vale mencionar a releitura do rapper Criolo sobre a música Cálice, que lhe renderia a passagem de bastão da parte de Chico.¹⁴ Impossível encontrar um caso mais próximo do exemplo do bodoque de Aloísio Magalhães.

Após colocarmos uma lupa na perspectiva “entreguista” de um lado e, de outro, “socialista” (no sentido de quem ao menos tenta não ignorar seus próximos em uma sociedade), parece óbvia a resposta da pergunta formulada no início do ensaio: o nosso complexo de vira-lata nada mais é que a submissão a ideias simplificadas, totalitárias e normativas. Ideias essas que extrapolam o colonialismo territorial para contaminar as veias abertas de uma cultura de raízes múltiplas, sutis e intrincadas. Neste contexto, qual seria então o melhor caminho para a construção dos símbolos de um país que ainda sofre para encontrar sua voz no concerto global?

Entre a fantasia de se resgatar a educação aristocrática, baseada no trivium e quadrivium da escolástica, e as muitas camadas sociais subjugadas por um sistema de castas não manifesto, o estímulo ao pensamento autônomo proposto pela pedagogia de Paulo Freire é, de longe, a melhor e mais realista resposta possível. Não por acaso a imagem do educador é um dos símbolos mais atacados pela frente fascista nacional (assim como o é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem-Teto, para mencionar apenas os mais característicos de um país que, em pleno século vinte e um, ainda não conseguiu avançar com nada parecido a uma reforma agrária ou new deal).

Enquanto a cruz protestante insistir em exorcizar a encruzilhada dos Orixás, a ostentação mercadológica do “country” se disfarçar de “agro” a fim de engolir os modos de vida sertanejos (que obviamente vêm de “sertões”, todo e qualquer bioma tropical que não é floresta nem litoral) e acharmos inofensivas, ou até mesmo graciosas, as réplicas de estátuas da liberdade em frente a lojas de departamento, ainda veremos muitos assaltos à democracia, ao mesmo tempo em que, para aquém do revisionismo e das reparações históricas, o ato de incendiar monumentos colonialistas se manterá como estratégia necessária. Nesse verdadeiro apartheid de signos culturais, as soluções dadas por aqueles que sacaram do lixo os legítimos símbolos nacionais se afastam cada vez mais no tempo, e precisamos como nunca de novos filhos de Oxóssi para manusear o bodoque. Como diria o nosso saudoso Chico Buarque: “evoé jovens à vista”.

1. Josué de Castro: Homens e caranguejos. Ed. Brasiliense, São Paulo. 1967.

2. Quando tratamos aqui da historiografia e da sociologia, nos referimos principalmente a pesquisas que denunciam as noções de centro e pureza, como os estudos de Alberto da Costa e Silva, A Enxada e a Lança: A África Antes dos Portugueses e de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. No caso da filosofia da linguagem, ver a crítica direcionada ao idealismo, por encobrir uma ‘ditadura da lógica’, feita por Ludwig Wittgenstein em seu clássico Investigações Filosóficas.

3. Ver o jornal Nexo, O que a arqueologia da Amazônia nos conta sobre o presente: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/08/17/O-que-a-arqueologia-da-Amaz%C3%B4nia-nos-conta-sobre-o-presente

4. “Todo este rio das Amazonas, nas ilhas, nas margens e terra a dentro, está povoado de índios e tantos em número, que para dar numa ideia da sua multidão disse o piloto-mor desta armada, Bento da Costa, homem prático nestes descobrimentos, que navegou o rio e todos os que nele entram até chegar a Quito, marcando a terra e anotando suas propriedades, que são tantos e sem número os índios, que se do ar deixassem cair uma agulha, há ele dar em cabeça ele índio e não no solo. Tal é a sua quantidade, que não podendo caber em terra firme, se arrojaram para as ilhas.” Gaspar de Carvajal, Descobrimentos do Rio das Amazonas. Companhia Editora Nacional, 1941.

5. Ver André Prous, Arqueologia Brasileira, e Eduardo Goés Neves, Os Índios Antes de Cabral: Arqueologia e História Indígena no Brasil.

6. Nos referimos aqui, entre outros eventos que acabaram culminando na expulsão dos jesuítas tanto de Portugal quanto do Brasil, à postura humanista que o Padre José de Anchieta mantinha diante dos indígenas e elogiosa diante do extermínio do ‘gentio’ empreendido pela coroa. Ver José de Anchieta, Feitos de Mem de Sá. São Paulo: Ministério da Educação e Cultura, 1970.

7. Gustavo Piqueira, Primeiras Impressões: O Nascimento da Cultura Impressa e sua Influência na Criação da Imagem do Brasil. Martins Fontes, São Paulo. 2021.

8. Sobre os tópicos citados, ver principalmente Gabriela Martin, Estudos para uma Desmitificação dos Petroglifos Brasileiros (disponível em https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/132939/129002/254232), Delmo Moreira, Catorze camelos para o Ceará, e Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira.

9. Carlos Berriel, Tietê, Tejo, Sena: a Obra de Paulo Prado. Ed. da Unicamp, 2013.

10. Aloísio Magalhães, E Triunfo? A Questão dos Bens Culturais no Brasil. Ed. Nova Fronteira, 1985, pp. 44-45.

11. O registro dessa passagem pode ser acessado na íntegra no link:

12. Caetano Veloso, Verdade Tropical. Companhia das Letras, 1997, p. 155.

13. Ibidem, p. 158.

14. O registro desse desafio em tom de homenagem pode ser encontrado no link:

Estou aqui pensando: como faz para ser seu amigo de botequim!? Pra tomar uns biribis contigo e colocar todas essas conversas no ritual cotidiano? Hehehe.

Sabe? Eu sou da perspectiva de que a gente faz história com as perguntas que somos capazes de elaborar no presente, no mais singelo do nosso dia a dia. Não é inversão de tempo, anacronismo ou qualquer circularidade. É a nossa capacidade de olhar ao redor e se perguntar: o que acontece? Quem acontece? Por que acontece? Perguntamos no tempo presente, mas nossas respostas são passado, presente e, quem sabe, por que não, certo esperançar futuro.

Só que sem nossos objetos, nossas esfregadas na cara da realidade, nossas imagens, nossas memórias materiais, nossas artes, como perguntaremos? O que nos caberá perguntar? Precisamos tensionar a disputa para projetarmos pessoas, não indivíduos.